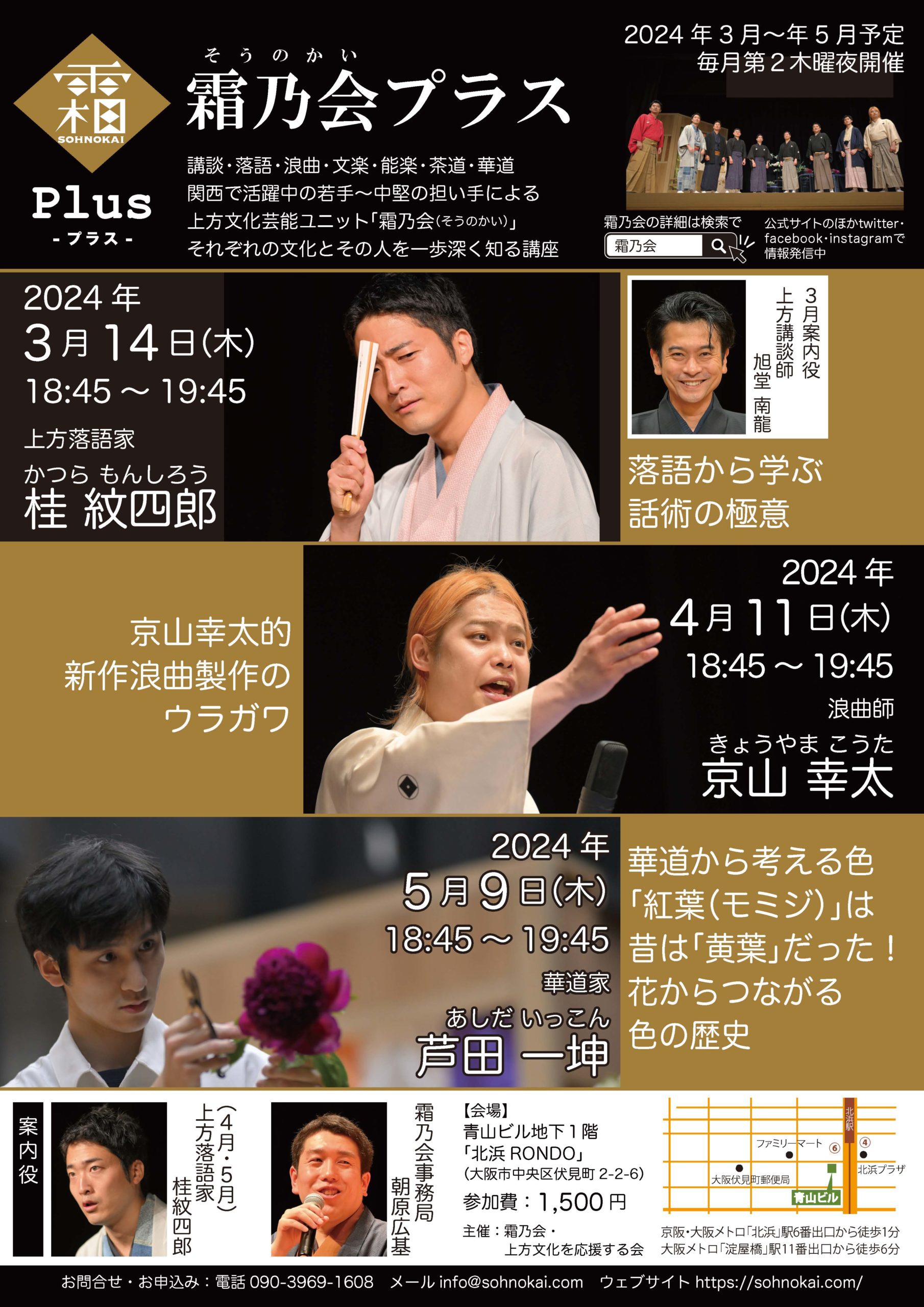

霜乃会プラス 落語家・桂紋四郎 落語から学ぶ話術の極意レポート

レポート事務局の朝原です。先日3月14日に、大阪市北浜の青山ビル地下1階「北浜RONDO」を会場に、毎月恒例の「学びというエンターテイメント」を掲げる講座「霜乃会プラス」を開催させていただきました。

今回は、落語家・桂紋四郎をメインスピーカーとした「落語から学ぶ話術の極意」でした。

まず最初、進行役の旭堂南龍と私(朝原)に、講談や能楽の祖は誰かと質問を投げかけてくる紋四郎。南龍は、『古事記』編纂者の太安万侶に語った稗田阿礼が講談の祖だといい、私は能楽の祖はよく分からないが、はっきりと分かる形で残っているのは観阿弥と世阿弥の父子だと答えます。

紋四郎曰く、芸能の祖はよくわからないけれど、後の人間が「この人が祖だ」と決めるものだと。

そういう意味で、上方落語の歴史を振り返りながら、大きくその芸を変化させた人物たちを、だいたい100年に1人ずつ取り上げて、説明していく形となりました。

最初が、『醒酔笑』をまとめた安楽庵策伝。

辻咄を始めた初代米沢彦八。

東西落語の桂派の祖で、寄席興行を始めた初代桂文治。

初代桂文枝とその弟子であった「四天王」たち。

紋四郎も属する、春団治一門の祖・初代桂春団治。

こういった人物の事績を紹介しながら、どのような流れで「話芸」というが形作られていったのか、そこから、現代とその先に通じる話芸について、時には実演を交えながら、大いに語る形となりました。

次回の霜乃会プラスは4月11日(木)。浪曲師の京山幸太をメインスピーカーに、「京山幸太的新作浪曲製作のウラガワ」と題して、お届けする予定です。

昨年度の文化庁芸術祭新人賞、本年度には咲くやこの花賞と大阪芸術祭奨励賞と、立て続けに受賞を続けている幸太さんの、その躍進の秘訣を聞くことができる(かもしれない)貴重な機会です。

まだ空席ございますので、ご都合つく方は奮ってご参加くださいませ。北浜RONDOにてお待ちしております。